El periodista Ryszard Kapuscinski explica, en su libro 'Ébano', los orígenes del genocidio de Ruanda de 1994. Aquel año, las tribus rivales de hutus y tutsis se lanzaron a una guerra sin cuartel. La masacre acabó con la vida de alrededor de un millón de personas.

Los tutsis no son pastores ni nómadas, ni siquiera ganaderos. Son dueños de los rebaños, son la casta dominante, la aristocracia. Los hutus, en cambio, forman la casta, mucho más numerosa, de los agricultores. Entre tutsis y hutus dominaban unas relaciones feudales: el tutsi era el señor y el hutu, su vasallo.

Paulatinamente, a mediados del siglo XX, crece un conflicto dramático entre las dos castas. Lo que se disputan es la tierra. Ruanda es pequeña, montañosa y muy densamente poblada. Como sucede a menudo en África, también en Ruanda llega a producirse una lucha entre los que viven de criar ganado y los que cultivan la tierra. Sólo que en el resto del continente las extensiones son tan vastas que una de las partes puede retirarse y ocupar territorios libres, con lo cual el foco de la guerra se apaga. En Ruanda tal solución es imposible: no hay lugar al que retirarse, no hay adonde retroceder. Entretanto, crecen los rebaños propiedad de los tutsis y se necesitan cada vez más pastos (...).

De manera que de un lado tenemos tropeles de vacas en poderosa expansión -símbolo de la riqueza y fuerza de los tutsis-, y de otro, a unos hutus apretujados, presionados y acorralados: no hay sitio, no hay tierra suficiente, alguien tiene que marcharse o morir. He aquí el panorama de Ruanda en los años cincuenta, cuando en escena aparecen los belgas.

Hasta entonces, los belgas habían gobernado Ruanda apoyándose en los tutsis. Pero éstos forman la capa más instruida y ambiciosa de Ruanda, y son precisamente ellos los que exigen la independencia. Y además, ¡ya!, cosa para la que los belgas no están preparados en absoluto. Así que Bruselas, bruscamente, cambia de táctica: abandona a los tutsis y empieza apoyar a los hutus, más sumisos y dispuestos a compromisos. comienza por iniciarlos contra los tutsis.

Los efectos de tal política no se hacen esperar. Los hutus, animados y envalentonados, se lanzan a la lucha. En 1959 estalla en Ruanda una sublevación campesina (...). Nutridos grupos de campesinos hutus, desbocados y armados con machetes, azadas y lanzas, se abalanzaron, como un vendaval incontrolado, sobre sus amos y señores tutsis. Había dado comienzo una gran masacre, que África no había visto en mucho tiempo. Los campesinos quemaban las fincas de sus amos y a ellos mismos los degollaban y les rompían el cráneo. Ruanda estaba en llamas y la sangre corría a raudales (...).

En aquel momento, el país contaba con 2,6 millones de habitantes, entre los cuales el número de tutsis se elevaba a trescientos mil. Se calcula que murieron asesinados varias decenas de miles de tutsis y que otros tantos huyeron a los países vecinos: el Congo, Uganda, Tanganica y Burundi. La monarquía y el feudalismo dejaron de existir y la casta tutsi perdió so posición dominante.

Tanto hutus como tutsis despiertan de aquella revolución como de una pesadilla. Unos y otros han pasado por el trance de una masacre, los primeros causándola y los segundos sufriéndola como víctimas, y semejante experiencia deja en la gente una huella atormentadora e imborrable. En aquellos momentos los sentimientos de los hutus son contradictorios. Por una parte, han vencido a sus señores, se han sacudido el yugo del feudalismo y, por primera vez en la historia del país, se han hecho con el poder; pero por otra, no han derrotado a sus amos por completo, no los han eliminado, y esa conciencia de que el adversario ha sido gravemente herido, pero sólo eso, de que sigue vivo y buscará venganza, ha sembrado en sus corazones un miedo atroz e invencible.

El miedo a la venganza está profundamente arraigado en la mentalidad africana, y a sempiterna ley del desquite desde siempre ha regido allí las relaciones humanas, tanto entre personas como entre clanes. Y hay razones para tener miedo. Aunque los hutus han tomado la montañosa fortaleza de Ruanda y han instalado su gobierno, queda en ella, sin embargo, la quinta columna de los tutsis (unas cien mil personas), y en segundo lugar -cosa tal vez más peligrosa todavía-, la fortaleza está rodeada por cinturones de campamentos de tutsis expulsados de ella el día anterior.

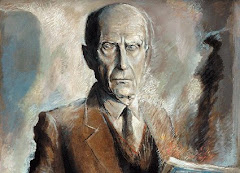

Garmor, en un café de París poco antes de visitar al dentista. / RENOIR (AFP)

Garmor, en un café de París poco antes de visitar al dentista. / RENOIR (AFP)